Lobnya, Moscow, Russian Federation

Due to the presence of a complex of economically useful signs, meadow fescue is one of the most popular perennial grasses in the country's feed production. To increase the effectiveness of the use of meadow fescue, it is important to develop and introduce new highly productive varieties of this crop into produc-tion practice. In the Federal Williams Research Center of Forage Production and Agroecology a tetraploid variety of meadow fescue 'Binara' was created. The higher effect of economic use of induced tetraploid varieties is due to the increased buffering of their genotype due to a higher level of intra-population hete-rosis and homeostasis. The collection of green mass of the forage crop of the 'Binara' variety exceeds the standard by 20.6% (diploid variety), dry matter — by 58%. In terms of protein content, the 'Binara' varie-ty exceeds the standard by 1.4%, in terms of carbohydrates — by 4.0%, which provides an increase in the indicators of palatability, digestibility of feed, especially in aftergrass. The palatability of the dry matter of the feed is higher than standard by 8.4%, the digestibility is 4.4%. The seed yield is 650–800 kg/ha and can reach 1000 kg/ha. The weight of 1000 seeds in the 'Binara' variety is 3.7–4.5 g versus 2.0–2.6 g in diploid varieties. Plants are differ by the gigantism of some metameric organs (generative shoots, spike-lets, leaves of the middle tier, etc.). Winter hardiness and disease resistance are stable, disease prevalence is low.

meadow fescue, breeding, tetraploid variety, economically useful signs

Одним из условий обеспечения устойчивого развития кормопроизводства и экологического земледелия в России является перманентное создание системы взаимодополняющих по основным эколого-биологическим и хозяйственно ценным характеристикам климатически и экологически дифференцированных сортов кормовых растений [1]. Эффективность кормопроизводства во многом определяется возможностью широкого выбора наиболее адаптированных к почвенно-климатическим и хозяйственным условиям конкретных районов культур и сортов с необходимыми полезными признаками. Это обеспечивает максимальный экологический и хозяйственный эффект их использования. Среди многолетних трав овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) является одной из наиболее востребованных и широко используемых в луговом и полевом кормопроизводстве культур вследствие комплекса хозяйственно полезных признаков: высоких кормовых качеств, повышенной средообразующей функции, чрезвычайно высокой толерантности к стрессовым ситуациям, значительного продуктивного долголетия, конкурентной способности в смешанных сеяных травостоях и на естественных лугах, сбалансированности содержания макро- и микроэлементов, а также сахаро-протеинового соотношения, способности обеспечивать получение раннего высокопитательного корма, возможности многоцелевого хозяйственного использования в составе травосмесей и для заготовки различных видов объемистых кормов в кормопроизводстве, а также в агроландшафтном озеленении [2–9]. Овсяница луговая — рыхлодерновинный злак с укороченным корневищем, с С3-типом фиксации СО2. Евроазиатский плюризональный вид. Встречается повсеместно, широко культивируется, мезофит, один из доминантов естественных луговых фитоценозов [3]. При включении в состав травосмесей характеризуется высокой комплементарностью с бобовыми компонентами и способствует улучшению потребительских качеств сырья [10–14]. В культуре овсяница луговая широко распространена в европейской части России, на Кавказе, в Средней Азии, Западной и Восточной Сибири.

Необходимость дальнейшего повышения эффективности использования продукционного потенциала овсяницы луговой предполагает расширение ее сортового ассортимента за счет повышения эффективности селекционной работы в различных регионах страны. Сорт как инновационный продукт сельскохозяйственной науки является важнейшим биогенным фактором и необходимым условием интенсификации сельскохозяйственного производства. При этом одним из критериев оценки перспективности использования сортов является не только на урожайность и качество получаемого корма, эксплуатационные характеристики, но и экономические показатели, где главным показателем является себестоимость получаемого корма. Так, наиболее низкая себестоимость 1 ц сена по сравнению с другими культурами получена при возделывании овсяницы луговой сорта Новосибирская 21 [15]. Требования развития животноводства, как отрасли с прочной кормовой базой, обостряют насущный вопрос расширения ассортимента за счет введения в состав кормовых посевов сортов с высоким продуктивным потенциалом и питательностью, пригодных для создания высокопродуктивных агроценозов [15].

В современную эпоху возрастающей антропогенной нагрузки, широкомасштабной деградации экосистем сильно возрастает необходимость создания климатически и экологически дифференцированных сортов кормовых растений — элементарных биотических структур для конструирования адаптивных, устойчиво и продуктивно функционирующих кормовых агрофитоценозов и агроэкосистем [16]. В настоящее время на основе использования генофонда культурной и природной флоры создана плеяда хозяйственно специализированных сортов овсяницы луговой для разных почвенно-климатических условий. Сорта овсяницы луговой (Festuca praten-sis Huds.) различных генотипов отличаются по селекционным методам выведения, фенологическим особенностям развития растений и морфобиологическим характеристикам, адаптивным реакциям к условиям выращивания, способам хозяйственного использования и эдафическим факторам среды; по уровню толерантности к погодным и климатическим стрессам, сезонной динамике роста, интенсивности отрастания по укосам, процессам формирования структуры семенного травостоя, уровню урожайности, посевным качествам семян и продуктивному долголетию, а также эффективности посева в травосмесях, пригодности для агроландшафтного озеленения и фитомелиорации, другим хозяйственно полезным и эксплуатационным признакам [17–26]. При этом из 50 районированных на сегодняшний день сортов овсяницы луговой (из них 40 отечественной селекции) более 50% от общего количества являются типично сенокосным типом, 9 сортов рекомендовано для газонного и 3 — для газонно-кормового использования.

Одним из направлений в селекции кормовых культур является выведение тетраплоидных сортов, которые по сравнению с диплоидными обладают рядом преимуществ по хозяйственно ценным признакам, в первую очередь более высокими сборами кормовой массы, устойчивостью к болезням, конкурентоспособностью, долголетием. Более высокий эффект хозяйственного использования индуцированных полиплоидных сортов обусловлен тем, что по сравнению с диплоидными они обладают максимумом генетического потенциала, так как хромосомы, несущие генетическую информацию у них дублируются четырежды. В результате увеличенной буферности генотипа тетраплоидные сорта за счет более высокого уровня внутрипопуляционного гетерозиса и гомеостаза обеспечивают повышение кормовой продуктивности.

В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в России, зарегистрировано всего три тетраплоидных сорта овсяницы луговой: с 2009 г. — Бинара (оригинатор — ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»); с 2006 г. — Злата (оригинатор — Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН) и с 2015 г. — Тетракс (оригинаторы —Agroscope Research Centre Conthey и Delley Seeds and Plants LTD, Switzerland).

Сорт овсяницы луговой Бинара селекции ВНИИ кормов (авторы Н.С. Бехтин, В.Н. Золотарев, Н.Н. Лебедева), допущен к использованию по всем регионам РФ, выведен в 1978–2007 гг. (Патент на селекционное достижение № 4994 Овсяница луговая Festuca pratensis Huds. Бинара / Патентообладатель: ГНУ ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса. Зарегистрировано в государственном реестре охраняемых селекционных достижений 10.12.2009 г.). История создания сорта заложена в концепцию программы отдаленной гибридизации в родах Festuca–Lolium. Она предусматривала получение тетраплоидной формы овсяницы луговой и изучение экспрессии генов по отдельным признакам на диплоидном и тетраплоидном уровнях. Практическая цель после создания тетраплоидных форм заключалась в получении зимостойких гибридов Festulolium с повышенным долголетием и качеством корма от скрещивания овсяницы луговой с райграсами.

В процессе селекционной проработки Н. С. Бехтиным проведена сравнительная оценка 289 исходных диплоидных популяций при индивидуальном произрастании, выведены перспективные биотипы, из которых на последнем этапе осталось всего 8 (В-29, К-37146, К-38142, К-45504, И-27, К-44320, К-34181, К-36884), которые в результате получения из них потомств после клонирования и размножения в условиях изоляции, на базе обработки семян колхицином 0,2% при экспозиции 24 часа, переведены на тетраплоидный уровень. После выбраковки гипо- и гиперплоидов, комбинативной селекции эуплоидных форм, выведены стабильные эуплоиды (n = 28) С3-комбинированного потомства, которое и получило название Бинара.

Полученное гибридное потомство использовалось в двух направлениях:

- по пригодности в плане изучения отдаленных гибридов с видами из рода Lolium и изучения экспрессивности ген-признак в потомствах;

- кормовое использование полученного сорта Бинара.

В теоретическом аспекте работа не завершена, но в оптимальных вариантах от скрещивания тетраплоидной формы овсяницы с тетраплоидом райграса многоукосного (Lolium multiflorum Zam.) выход гибридов увеличивался до восьми раз по сравнению с диплоидными аналогами. Экспрессия отдельных генов была постоянной, но не всегда проявлялась по всем ценным признакам, что требует продолжения стабилизации контроля признаков в гибридных потомствах.

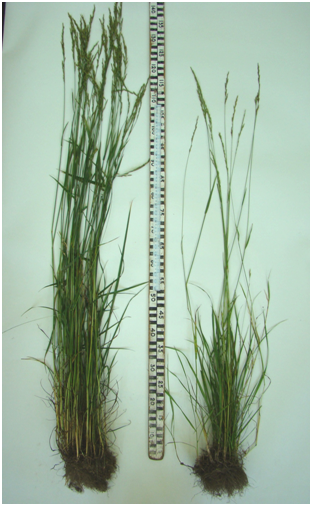

Сорт характеризуется генетической стабильностью и однородностью популяции. В процессе репродуцирования тетраплоидный уровень популяции сохраняется уже на протяжении 20 лет. По сравнению с растениями диплоидных сортов овсяницы луговой морфологические отличия имеются по крупности семян (3,7–4,5 г против 2,0–2,6 г у диплоидных), отмечается гигантизм некоторых метамерных органов (генеративных побегов, колосков, листьев среднего яруса и др.).

Лист осенью в год посева зеленый, средней ширины. Тенденция к образованию соцветий в год посева слабая, практически отсутствует. Время выметывания соцветия во второй год среднее. Куст осенью в год посева и при выметывании соцветия полупрямостоячий. Соцветие средней длины – длинное, свыше 19 см. По фенологии развития по сравнению с диплоидными сортами фазы выметывания, цветения, созревания семян наступают на 5–8 дней позже. Кроме того, сорт характеризуется меньшей естественной осыпаемостью семян при созревании.

Растение высокое, 125–135 см и выше (рис. 1). Флаговый лист средней длины, широкий. Стебель и верхнее междоузлие длинные. Облиственность растений Бинары (листья + листовые трубки) в первом укосе — 57,5%, в последующих — 92%. Сорт Бинара превосходит стандарт по валовой облиственности на 4,5%.

Рис. 1. Растения овсяницы луговой четвертого года жизни

при семенном использовании: слева — сорт Бинара, справа — сорт Кварта

Новый сорт имеет высокие показатели проектного покрытия, развития спорофита, отличается высокой побегообразовательной способностью (до 7,0–7,5 тыс./м2 побегов), что выше стандарта на 35,3–37,2% и делает его перспективным для залужения склонов, различного вида откосов, залужения бросовых земель, где эколого-адаптивный потенциал сочетается с возможностью дополнительного получения корма, в том числе в сенокосно-пастбищном режиме.

В кормовых целях Бинара оценивалась в трех учетах, в режиме трехкратного скашивания травостоев в течение трех лет. Сбор зеленой массы в среднем составил 54,5 т/га (колебания в пределах 53,3–61,3 т/га; выше стандарта на 20,6%). Урожайность сухой массы корма — 12,88 т/га (выше стандарта на 58%).

По содержанию протеина сорт Бинара превосходит стандарт на 1,4%, содержанию углеводов — на 4,0%, что обеспечивает повышение показателей поедаемости и переваримости корма, особенно в отавах. Поедаемость сухого вещества корма выше стандарта на 8,4%, переваримость — на 4,4%.

Облиственность растений Бинары в первом укосе составляет 57,5%, в последующих — 92% (листья + листовые трубки). По показателю валовой облиственности сорт Бинара превышает стандарт на 4,5%.

В различных закладках содержание клетчатки в абсолютно сухом веществе корма — 27,9–36,6%, протеина — 14,4–16,3%, переваримость корма — 70,3–72,8%. Содержание в белке лейцина, изолейцина, фенилаланина было выше диплоидных аналогов, гистидина и цистина — на уровне стандарта.

Содержание минеральных элементов имело некоторые отклонения от стандартов, но находилось в рамках допустимых зоотехнических стандартов на грубые корма.

Зимостойкость и устойчивость к болезням стабильные, поражаемость болезнями носит слабый характер и проявляется спорадически, оставаясь ниже порога вредоносности. Оценка устойчивости к болезням и вредителям проводилась регулярно на всех этапах селекционного процесса на основе визуальных шкал и камеральных учетов при идентификации патогенов по цветным атласам и определителям.

На кормовых травостоях из патогенов зарегистрированы мучнистая роса, снежная плесень, гельминтоспориоз, ржавчина, пятнистости, на репродуктивных посевах — спорынья и головня. Из вредителей встречались мигрирующая шведская муха и тли. Из полевых грызунов — мыши.

За все годы проведения исследований не было отмечено массового поражения патогенными грибами листьев и побегов или регулярной инвазии насекомых-вредителей. Только в контрастные годы по гидротермическим условиям имела место активизация патогенов и паразитов местного биотопа.

Следует отметить, что новый сорт не является абсолютно иммунным к листовым патогенам. Поражаемость его растений мучнистой росой (Erysiphe grami-nis DC f. festucae Jacz., конидиальная стадия — Oidium monilioides Lk.) в отдельные вегетационные сезоны достигала 0,11%, снежной плесенью (Fusarium nivale Ces.) — 0,10%, гельминтоспориозом (Helminthtosporium dictyoides Dre-chsl. (syn. Drechslera dictyoidea (Drechsl.) Schoemaker.)) — 0,15%, в сравнении с показателями стандарта ВИК 5 — 0,18%, 0,19% и 0,21%. Но в целом у обоих сортов поражаемость болезнями была значительно ниже критического порога вредоносности.

Спорынья (Claviceps purpurea Tul.) на соцветиях проявлялась в годы с низким температурным градиентом (15–20 ºС) и относительной влажности воздуха 65–75%. Поражение сумкоспорами у сорта Бинара достигало 0,07%, у стандарта — 0,21%.

Такую же спорадичность имели корончатая (Puccinia coronifera Kleb. f. fes-tucae Erikss.) и листовая ржавчина (Puccinia spp.), аскохитоз (Ascochyta spp.), церкоспореллез (вызывается несовершенным грибом Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton. (= Cercо-sporella herpotrichoides), антракноз (Co-lletotrichum spp.), гельминтоспориоз (He- lminthosporium sativum) и другие инфекции, в первую очередь различные пятнистости, вызываемые Mastigosporium album Riess., Phyllachora graminis Fckl., Ramularia pusilla Ung., но степень поражаемости ими растений была не выше, чем у диплоидных аналогов.

Сапрофитные грибы из родов Peni-cillium, Trichoderm, Ascochyta, Alternaria (включая и их метаболиты) в основном участвовали в деградации нескошенных отмерших побегов, исполняя роль деструкторов клетчатки пожнивных остатков, старики и их развитие не наносило существенного вреда вегетирующим растениям овсяницы. Снежная плесень, возбудитель — фитопатогенный гриб с двумя стадиями развития: анаморфа (конидиальная стадия) Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C. Hallett., сумчатая стадия развития Monographella nivalis. Болезнь, проявляющаяся сразу после таяния снега в форме водянистых пятен на листьях с последующим образованием белого, а позднее нежного паутинистого налета розоватого оттенка, в годы исследований проявлялась незначительно и не вызывала какого-либо существенного изреживания травостоев.

Поражение мигрирующей шведской мухой характерно для ювенильных проростков, то есть только в год посева. Агрессивность вредителей на всходах сорта Бинара в теплую погоду достигала 0,3–0,6%, а у стандарта ВИК 5 — 0,3–0,8%. Поскольку поражаемость болезнями и вредителями была ниже порога хозяйственной вредоносности (ЭПВ), то посевы сорта Бинара не нуждаются в специальных мерах защиты, по крайней мере, эквивалентных другим сортам овсяницы луговой. Однако при критическом проявлении эпифитотий и инвазий эффективными могут оказаться общепринятые меры системы применения инсектицидов и фунгицидов. Целесообразно предпосевное протравливание семян разрешенными препаратами против возбудителей болезней, передаваемых с посевным материалом и сохраняющихся в почве.

При возделывании в семенной культуре сорт характеризуется повышенной семенной продуктивностью по сравнению с диплоидными сортами овсяницы луговой, что обусловлено большей массой семян, более крупными соцветиями и высоким содержанием в них цветков [27]. Урожайность семян — 650–800 кг/га и может достигать 1000 кг/га. В отличие от диплоидных сортов травостои Бинары сохраняют высокую семенную продуктивность и на третий год пользования (рис. 2). Кроме того, растения сорта Бинара по сравнению с диплоидными сортами характеризуются повышенной устойчивостью к полеганию [28], более поздним, на 5–8 дней, созреванием и меньшей осыпаемостью семян при созревании.

Рис. 2. Семенной травостой овсяницы луговой сорта Бинара третьего года пользования

(суперэлита, 3 га). Опытное поле ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», 25.06.2021 г.

Реализация потенциала сортов овсяницы луговой по семенной продуктивности во многом определяется агротехническими приемами выращивания, адаптированными к определенным почвенно-климатическим условиям регионов [29]. Технология возделывания на кормовые цели и семена сорта Бинара в целом аналогична диплоидным сортам, однако в связи с отличительными признаками и особенностями проявления доминирования гаметофита и спорофита по годам жизни травостоев требуется корректировка по нормам высева и способам посева [27], дозам и срокам внесения минеральных азотных удобрений [30], а также при использовании в травосмесях в зависимости от сопутствующих компонентов поливидовых фитоценозов. Кроме того, в связи с более поздним наступлением фенологических фаз развития при возделывании на кормовые цели целесообразно применять сортовые смеси овсяницы луговой тетраплоидного и диплоидных сортов с целью улучшения потребительских качеств растительного сырья и продления срока использования травосмесей.

В настоящее время с целью широкого внедрения сорта Бинара в производство страны и импортозамещения произведена поставка сертифицированных семян суперэлиты в объеме около двух тонн в специализированные семеноводческие хозяйства холдинга «Мираторг» для дальнейшего размножения.

1. Shamsutdinov Z.Sh. Selekciya i semenovodstvo kormovyh kul'tur v Rossii: rezul'taty i stra-tegicheskie napravleniya v kontekste ustoychivogo razvitiya // Agrarnyy vestnik Yugo-Vostoka. - 2014. - № 1-2 (10-11). - S. 48-52.

2. Pozdnyakov V.A., Kovaleva N.V. Osobennosti vyraschivaniya novyh sortov mnogoletnih trav selekcii LNIISH «Belogorka» // Tehnologii i tehnicheskie sredstva mehanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. - 2017. - № 92. - S. 121-126.

3. Gorchakova A.Yu. K voprosu o kuschenii ovsyanicy lugovoy // Politematicheskiy setevoy elek-tronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2014. - № 97. - S. 97-108.

4. Dronova T.N., Karpov M.I., Kulik D.K. Bobovo-myatlikovye travosmesi v kormlenii molochnogo skota golshtino-frizskoy porody // Oroshaemoe zemledelie. - 2020. - № 4. - S. 37-40.

5. Degunova N.B., Shkodina E.P. Agroekosistemy s mnogoletnimi travami v kormoproizvodstve Novgorodskoy oblasti // Vladimirskiy zemledelec. - 2017. - № 3 (81). - S. 17-20.

6. Zar'yanova Z.A., Kiryuhin S.V., Bobkov S.V., Merkulov D.E. Struktura i kachestvo kormovoy massy razlichnyh vidov mnogoletnih trav // Zernobobovye i krupyanye kul'tury. - 2017. - № 4 (24). - S. 115-121.

7. Shmeleva N.V. Mnogoletnie travy - vazhnyy faktor regulirovaniya plodorodiya pochv Verhne-volzh'ya // Ekologicheskiy vestnik Severnogo Kavkaza. - 2020. - T. 16, № 1. - S. 32-34.

8. Schannikova M.A., Teberdiev D.M., Yufereva N.I. Ocenka vidov i sortov zlakovyh trav dlya sozdaniya gazonov // Mnogofunkcional'noe adaptivnoe kormoproizvodstvo : sb. nauch. tr. - M. : Ugreshskaya tipografiya, 2015. - S. 206-211.

9. Kulakov V.A., Sedova E.G. Kachestvo korma zlakovyh pastbisch i agrohimicheskie pokazateli pochvy v zavisimosti ot sistemy udobreniya // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. - 2015. - № 1 (44). - S. 23-28.

10. Pavlyuchik E.N., Kapsamun A.D., Ivanova N.N., Panteleeva T.N., Epifanova N.A. Agrofitocenozy na osnove perspektivnyh sortov klevera lugovogo na osushaemyh zemlyah Nechernozem'ya // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. - 2020. - № 21 (2). - S. 152-159 (URL: https://doi.org/10.30766/ 2072-9081.2020.21.2.152-159).

11. Nadezhkin S.N., Kuznecov I.Yu., Saitova R.Z., Kuznecova A.R. Sovershenstvovanie tehnologii vozdelyvaniya kozlyatnika vostochnogo // Agro XXI. - 2007. - № 1-3. - S. 33-36.

12. Hramceva V.G., Andreeva R.A., Boyarinov A.L. Dolgoletnee ispol'zovanie zlakovo-kozlyatnikovyh travosmesey // Dostizheniya nauki i tehniki APK. - 2011. - № 1. - S. 51-52.

13. Pryadil'schikova E.N., Kalabashkin P.N., Konovalova S.S. Formirovanie pastbischnyh fitocenozov na osnove novyh vidov bobovyh trav v usloviyah Evropeyskogo Severa Rossii // Vladimirskiy zemledelec. - 2018. - № 1 (83). - S. 32-35.

14. Kutuzova A.A., Provornaya E.E., Sedova E.G., Tsybenko N.S. Agro-energy efficiency of using new zoned varieties to create cultivated pastures in the forest zone of the European part of Russia // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (All-Russian Conference with international par-ticipation economic and phytosanitary rationale for the introduction of feed plants. Bol'shie Vyazemy, June 10-11, 2020). 2021. Pp. 012031.

15. Ledyaeva N.V. Perspektivnye sorta mnogoletnih trav dlya sozdaniya seyanyh senokosov v Sred-negornoy zone Respublike Altay // Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo univer-siteta. - 2018. - № 4 (162). - S. 56-62.

16. Kosolapov V.M. Strategiya razvitiya selekcii i semenovodstva kormovyh kul'tur [Elektron-nyy resurs] // Adaptivnoe kormoproizvodstvo. - 2010. - № 4. - S. 6-10. (URL: http://www.adaptagro.ru).

17. Gusev V.V., Larina V.V., Kuz'min V.D., Rassomahin I.T., Hramov A.V., Halikova M.M., Kochetkova N.V., Elenberger R.A. Kormovye kul'tury na Yugo-Vostoke: istoriya, metody issledovaniy, selekciya, semenovodstvo i tehnologii vozdelyvaniya // Agrarnyy vestnik Yugo-Vostoka. - 2010. - № 3-4 (6-7). - S. 54-58.

18. Bezgodov A.V., Belyaev A.V., Ponomarev A.B. Novye vidy i sorta mnogoletnih zlakovyh trav na Srednem Urale dlya senokosnogo i pastbischnogo ispol'zovaniya // Innovacionnye tehnolo-gii v nauke i obrazovanii. - 2016. - № 4 (8). - S. 199-207.

19. Epifanov V.S., Savel'ev G.D., Epifanova I.V. Rezul'taty selekcionnoy raboty s mnogolet-nimi travami v Penzenskom NIISH // Niva Povolzh'ya. - 2009. - № 3 (12). - S. 32-36.

20. Zubarev Yu.N., Subbotina Ya.V., Vyatkin A.V. Ekspluatacionnaya harakteristika gazonnyh fi-tocenozov iz zlakovyh trav otechestvennoy selekcii // Permskiy agrarnyy vestnik. - 2017. - № 3 (19). - S. 65-70.

21. Ivanov I.S., Shatskiy I.M., Labinskaya R.M., Saprykina N.V., Ostrikova M.G., Chekmareva A.V. Sort ovsyanicy lugovoy Pavlovskaya dlya usloviy Central'no-Chernozemnogo regiona [Elektronnyy resurs] // Adaptivnoe kormoproizvodstvo. - 2018. - № 4. - S. 83-86. (URL: http://www.adaptagro.ru. Data obrascheniya: 14.05.2021).

22. Kapsamun A.D., Pavlyuchik E.N., Ivanova N.N., Yuldashev K.S., Silina O.S. Produktivnost' i pitatel'naya cennost' bobovo-zlakovyh travostoev pri senokosnom ispol'zovanii na osushaemyh zemlyah Nechernozem'ya // Vestnik Gosudarstvennogo agrarnogo universiteta Severnogo Zaural'ya. - 2017. - № 2. - S. 55-62.

23. Kulincev V.V., Chumakova V.V. Osnovnye dostizheniya i napravleniya selekcionnoy deyatel'nosti Stavropol'skogo NIISH // Zernobobovye i krupyanye kul'tur. - 2013. - № 2 (6). - S. 75-78.

24. Tormozin M.A., Belyaev A.V., Tiholaz E.M. Sorta mnogoletnih zlakovyh trav selekcii Ural'-skogo NIISH // APK Rossii. - 2017. - T. 24, № 3. - S. 643-648.

25. Urazova L.D., Litvinchuk O.V. Sozdanie sortov mnogoletnih zlakovyh trav, ustoychivyh k edaficheskim faktoram sredy // Nauchnaya zhizn'. - 2017. - № 12. - S. 112-118.

26. Malysheva N.Yu., Dyubenko T.V., Nagiev T.B., Kovaleva N.V., Malyshev L.L. Sezonnaya dinami-ka rosta sortov i dikorastuschih obrazcov verhovyh zlakov v usloviyah Leningradskoy oblasti // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. - 2018. - № 6 (67). - S. 65-73. DOI:https://doi.org/10.30766/2072-9081.2018.67.6.65-73.

27. Zolotarev V.N. Sozdanie vysokoproduktivnyh semennyh agrocenozov tetraploidnoy ovsyani-cy lugovoy // Vestnik rossiyskoy sel'skohozyaystvennoy nauki. - 2017. - № 1. - S. 49-53.

28. Zolotarev V.N. Otlichitel'nye osobennosti sortov diploidnoy i tetraploidnoy ovsyanicy lugovoy (Festuca pratensis Huds.) pri vozdelyvanii na semena // Kormoproizvodstvo. - 2016. - № 8. - S. 44-48.

29. Vlasenko M.V. Agrotehnicheskie priemy vyraschivaniya ovsyanicy lugovoy na semena // Puti povysheniya effektivnosti oroshaemogo zemledeliya. - 2017. - № 1 (65). - S. 94-99.

30. Zolotarev V.N., Lebedeva N.N. Differencirovannoe primenenie mineral'nyh udobreniy na semennyh posevah tetraploidnoy ovsyanicy lugovoy // Dostizheniya nauki i tehniki APK. - 2013. - № 2. - S. 13-15.