Представлены результаты многолетних исследований по изучению характера годовых изменений структуры поливидовых посевов кормовых культур, их густоты, ботанического состава и продуктивное долголетие на потенциально бедных дерново-подзолистых почвах. Установлены годовые изменения плотности травостоя поливидовых посевов клевера и люцерны со злаковыми травами, в том числе и такой нетрадиционной для области как фестулолиум. Выявлено, что наивысшая плотность травостоя клевера наблюдается на второй год хозяйственного использования — 490 шт. стеблей на 1 м2 на контроле и 536 шт. на фоне минерального питания, с годами она резко снижается, а у люцерны изменчивой она остается высокой, значительно не меняясь. В смешанных посевах с клевером его доля снижается от первого года пользования к четвертому от 63,1–75,1% до 15–26%, а у люцерны изменчивой, напротив, увеличивается с 35,2–43,0% до 80,5–85,5%. Максимальные показатели продуктивности массы, сбалансированной по питательным веществам, обеспечивают смеси клевера и люцерны с фестулолиумом — соответственно 6,49 и 9,29 т/га сухого вещества, 5,83 и 7,65 тыс./га кормовых единиц, 654 и 1103 кг/га переваримого протеина на контроле и соответственно 7,6, 6,94, 690 и 9,89, 8,73, 1160 на фоне минерального питания. Сахаропротеиновое отношение по мере старения посевов снижалось, близким к норме оно было на контроле у клевера с фестулолиумом — 0,75, на фоне минерального питания — у клевера с фестулолиумом и райграсом — 0,82 и 0,88 соответственно.

forage crops, legumes, cereals, mixed cultures, composition, density of herbs, botanical composition, longevity, productivity, nutrient content and their balance

Введение. Важным элементом современных систем земледелия является полевое травосеяние, которое позволяет сохранить и повысить почвенное плодородие, подавлять сорняки в агроценозах. Значительным источником производства полноценных кормов в полевом кормопроизводстве являются поливидовые (смешанные) посевы кормовых культур.

Смешанные посевы многолетних трав в мировой практике известны давно и широко используются [1; 2; 3]. Установлено, что продуктивность травосмесей в первую очередь зависит от подбора видов кормовых культур, количества и соотношения компонентов. Исследования указывают на то, что при правильном подборе компонентов отмечается существенное преимущество смешанных посевов в сравнении с одновидовыми посевами [4; 5].

Поливидовые посевы дают наибольший урожай лучшего качества, если компоненты смесей подобраны по видовому и сортовому составу с учетом критериев совместимости. В бобово-злако-вых агроценозах злаковый компонент должен минимально угнетать рост и развитие бобового. При этом темпы формирования урожая у обоих компонентов смеси должны быть близкими, а укосная спелость должна наступать одновременно [6].

Смешанные посевы позволяют получить сбалансированные по питательным веществам корма. Особенно важно в кормах соблюдать сахаропротеиновое соотношение, оказывающее сильное влияние на усвояемость питательных веществ, которое в значительной степени определяется соотношением компонентов и сроками уборки [7]. Известно, что для обеспечения нормального обмена веществ у сельскохозяйственных животных сахара в рационе должно быть примерно столько же, сколько переваримого протеина. Так, сахаропротеиновое отношение в рационах лактирующих коров должно быть в пределах 0,8–1,0. Снижение его до 0,4–0,6 ухудшает использование питательных веществ, нарушает их обмен [8].

Дефицит протеина приводит к задержке роста и развития организма животных. При этом из-за недостатка сахаров ухудшается перевариваемость клетчатки и других питательных веществ, что, в свою очередь, приводит к увеличению затрат кормов на производство единицы продукции. Поэтому важно поддерживать в рационах животных оптимальное сахаропротеиновое соотношение путем заготовки кормов, содержащих достаточное количество водорастворимых углеводов. По данным ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, оптимальным для трав является соотношение, при котором в траве содержится 15–16% сырого протеина, 20–24% клетчатки и 10–14% сахаров [9].

Основным источником растительного белка являются многолетние бобовые травы, в сухом веществе которых содержится от 17 до 22% сырого протеина. При этом бобовые травы дают полноценный по фракционному и аминокислотному составу белок, переваримость которого намного выше, чем у белка злаковых трав [10]. Однако бобовые культуры содержат низкое количество водорастворимых углеводов, из-за чего в случае скармливания жвачным животным кормов, состоящих исключительно из бобовых трав, у них может возникнуть белковый перекорм, который приведет к снижению усвояемости питательных веществ. По этой причине корма наиболее рационально заготавливать из бобово-злаковых смесей, поскольку значительное количество сахаров содержится в злаковых травах. Основные травы в регионе: бобовые — клевер луговой, злаковые — тимофеевка луговая, овсяница луговая, перспективные — люцерна изменчивая, райграсы и фестулолиум.

В Чехии изучали 15 видов злаковых трав, в том числе фестулолиум, для пастбищного использования. Сравнительная оценка их продуктивности показала, что наиболее высокую урожайность сухого вещества обеспечили овсяница луговая (17,5 т/га), райграс итальянский (17,4 т/га) и фестулолиум (17,1 т/га). Травостои первого года пользования отличались высокой концентрацией питательных веществ, особенно сырого протеина, содержание которого колебалось в зависимости от культуры от 160 до 180 г/кг сухого вещества. Самая высокая чистая энергия лактации была отмечена у райграса и фестулолиума [11].

Существенное влияние на продуктивность и качество корма клеверо-злаковых травосмесей оказывает соотношение в травостое растений бобового и мятликового компонентов. В правильно составленной клеверо-мятликовой смеси урожай зеленой массы клевера должен быть не менее 65%. При таком соотношении травосмесь будет давать высокопитательный корм и оставлять почву в хорошем состоянии для последующих культур севооборота [12].

Продуктивность агрофитоценозов многолетних трав с участием клевера лугового в значительной степени зависит от подбора наиболее адаптивного для совместного выращивания мятликового компонента. Многие опыты показали, что тимофеевка — один из лучших злаковых компонентов для клевера лугового, поскольку тимофеевка более неприхотлива к условиям выращивания и дает удовлетворительные урожаи там, где клевер луговой развивается плохо. В то же время наличие в травосмеси клевера улучшает качество корма.

Очень важно при составлении травосмеси учитывать фактор долголетия компонентов смеси. Так, большинство сортов клевера дает максимальный урожай зеленой массы в первый год пользования посевом. На второй год пользования урожайность его снижается на 30–40%, а на третий год клевер выпадает. Тимофеевка луговая в первый год пользования дает урожай ниже, чем во второй. Поэтому при двухлетнем использовании клеверо-тимофеечной смеси урожайность во второй год остается практически такой же, как и в первый. В первый год пользования урожай формируется за счет клевера, а во второй — в основном за счет тимофеевки.

Кроме тимофеевки луговой, в качестве компонента клевера в травосмесях используют и другие виды злаковых трав. Установлено, что овсяница луговая и райграс многоукосный в травосмеси являются более агрессивным компонентом по отношению к клеверу, чем тимофеевка.

Люцерну наиболее рационально возделывать в смеси со злаковыми травами. Исследования одновидовых посевов и травосмесей различного состава и сложности, проведенные как отечественными, так и иностранными учеными, показывают, что смешанные посевы оптимально подобранных компонентов являются наиболее эффективными [7]. Люцерно-мятликовые травосмеси при оптимальных условиях выращивания могут обеспечить два–три укоса, сформировать урожайность зеленой массы 45–55 т/га и более, продлить высокую продуктивность травостоя до четырех–шести лет.

При подборе видового состава травосмесей с люцерной большое значение имеет их конкурентоспособность. Темпы формирования урожая у компонентов смеси должны быть близкими, а их укосная спелость — наступать одновременно. Так, райграс многоукосный в смеси с люцерной при достаточном увлажнении может дать три укоса, а при орошении еще больше. Формирование урожая у него происходит параллельно с нарастанием урожая люцерны [9].

Для создания среднеспелых травостоев укосного использования в травосмеси с люцерной также включают тимофеевку луговую, овсяницу луговую и другие злаковые травы. Исследования, проведенные в ТСХА, показали, что различные сорта люцерны изменчивой в смеси с тимофеевкой луговой в травостоях держатся значительно дольше, чем клеверо-злаковые травосмеси и превосходят их по урожайности в 1,2–2,1 раза [13].

В условиях Псковской области при изучении влияния бобовых трав — люцерны, лядвенца рогатого, клевера лугового, клевера гибридного — на формирование травостоев с участием фестулолиума установлено, что более продуктивными в целом оказались травосмеси с участием лядвенца рогатого и люцерны синегибридной. Урожайность зеленой массы за два укоса травосмесей с лядвенцем составила 40,8 т/га, с люцерной синегибридной — 46,0 т/га, что на 12,0–17,2 т/га выше урожайности фестулолиума в чистом виде [14].

На дерново-подзолистых почвах Европейского севера России при изучении способов создания и использования травостоев с участием фестулолиума в одновидовых и смешанных посевах многолетних трав наиболее устойчивым, помимо одновидовых посевов, фестулолиум оказался в смесях с клевером и лядвенцем. Доля его в урожае на пятый год пользования при посеве с клевером составила 43,6%, с клевером и лядвенцем — 20,7%. В травосмесях с включением люцерны содержание фестулолиума постоянно снижалось и в 2016 г. составило всего 9,2–11,7%. Продуктивность бобово-злаковых агрофитоценозов была в 1,2–1,8 раза выше, чем у одновидовых посевов [15].

Многолетние полевые опыты, проведенные на опытном поле ФГБНУ «ФАНЦ Северо-Востока» на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с 2012 по 2017 гг., показали, что новая кормовая культура фестулолиум имеет достаточно высокую устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания и в то же время обладает высокой питательностью, особенно повышенным содержанием сахара. Фестулолиум сорта ВИК 90 по своему химическому составу близок к райграсу пастбищному, а при уборке в ранние фазы вегетации отличается и высоким содержанием протеина [16].

В исследованиях Северо-Западного научно-исследовательского института молочного и лугопастбищного хозяйства продуктивность бобово-злаковых агрофитоценозов существенно, в 1,3–1,6 раза, превосходила его одновидовые посевы. При проведении первого укоса в фазу начала колошения фестулолиума и бутонизации бобовых трав (первый срок) растительная масса отличалась более высоким содержанием протеина, обменной энергии и пониженным содержанием клетчатки [17].

Исследования В. И. Гасиева [18] в предгорной зоне РСО Алания показали, что смешанные посевы превосходили одновидовые посевы по всем показателям продуктивности кормовых культур. В сумме за пять лет бинарные посевы фестулолиума превосходили одновидовые по всем показателям продуктивности. Колебания в одновидовых агроценозах по сухому веществу составили 23,71–26,54 т/га; кормовым единицам — 11,17–14,13 т/га; переваримому протеину — 2,09–3,02 т/га; обменной энергии — 181,27–287,50 ГДж/га. В смешанных посевах эти показатели были выше и составили соответственно 32,46–36,83 т/га сухого вещества, 18,35–21,48 т/га кормовых единиц, 3,68–3,96 т/га переваримого протеина, 309,31–317,82 ГДж/га.

В условиях предгорья КБР изучены факторы формирования устойчиво продуктивных агрофитоценозов из бобовых трав (козлятник восточный + клевер луговой и козлятник восточный + люцерна посевная) со злаковыми культурами. В результате проведенных исследований установлено, что наибольший урожай можно получить в травосмеси с кострецом безостым, овсяницей луговой и ежой сборной на посевах третьего года жизни — 29,7–32,9 т/га зеленой массы при соотношении бобовых и злаковых компонентов 70 + 45%. Повышение доли бобового компонента в агрофитоценозе с 45 до 75% способствовало увеличению бобовых в травостое до 63,4–69,7% и росту урожайности зеленой массы на 4,1–10,7 т/га [19].

В совместных посевах с участием трав, относящихся к разным биологическим группам, уменьшается напряжение (конкуренция) компонентов за экологические факторы существования. Благодаря равномерному распределению листовой массы по ярусам в смеси, по сравнению с чистыми посевами трав, увеличивается площадь общей ассимиляционной поверхности, отмечают Г.И. Демидась и соавторы [20]. В условиях лесостепи Украины они изучали влияние различных уровней минерального удобрения на формирование ассимиляционного аппарата бобовыми и бобово-злаковыми агрофитоценозами. Исследованиями установлено, что наибольшую площадь листового аппарата формировала травосмесь, которая состояла из люцерны посевной и костреца безостого на фоне N90Р90K120.

В экспериментах на опытном поле Красноярского государственного аграрного университета в 2010–2016 гг. смеси многолетних бобово-злаковых трав имели преимущество по продуктивности перед одновидовыми злаковым (тимофеевка) и бобовым (люцерна) контролями как при одноукосном, так и при двуукосном использовании на зеленую массу в межфазный период «выметывание – бутонизация». В первом укосе бобово-злаковые травы превосходили по урожайности зеленой массы, энергопродуктивности и сбору сухого вещества второй укос, за исключением люцерны и травосмеси кострец 65% + тимофеевка 30% + клевер 65%. При двуукосном использовании выделились по продуктивности кострец 65% + тимофеевка 30% + люцерна 65% и кострец 65% + тимофеевка 30% + эспарцет 65% [21].

В исследованиях Московского НИИ сельского хозяйства «Немчиновка» комплектование травосмесей на основе подбора видов, отличающихся темпами развития и соответственно сроками созревания, обеспечило увеличение урожайности в сравнении с одновидовыми посевами и традиционной бобово-злаковой смесью (клевер + тимофеевка) в среднем на 22–43%, что повышало устойчивость полевого кормопроизводства. Возрастала и стабилизировалась на более высоком уровне (Кф = 0,70–0,75) азотфиксирующая способность бобовых видов. При общей за три года урожайности сухой надземной массы 20–25 т/га в вариантах чистого посева клевера лугового, двойных бобовых смесей с его участием, а также смесей клевер + тимофеевка, люцерна + тимофеевка и тройных смесей с участием люцерны и козлятника восточного в малый биологический круговорот было вовлечено азота: общего до 700–800 и симбиотически связанного до 500–600 кг/га. С пожнивно-корневыми остатками в почву поступало сухой органической массы до 10,5–18,5 т/га, а с ней фиксированного азота атмосферы — до 100–160 кг/га [22].

В Ярославской области изучали многокомпонентные травосмеси, включающие люцерну изменчивую сортов Луговая 67 и Пастбищная 88, ранние сорта клевера Марс и Трио и злаковые травы, при длительном многоукосном использовании травостоев. Установлено, что наиболее продуктивными при длительном использовании являются бобово-злаковые травостои, в состав которых входит люцерна изменчивая, обеспечивающая накопление биологического азота, и злаковые травостои при внесении ежегодно азотных удобрений (N120–180). Для увеличения продуктивного долголетия (8–10 лет) целесообразно создавать люцерно-злаковые травостои (наряду с клеверо-злаковыми) на основе новых районированных сортов люцерны изменчивой [23].

18-летними исследованиями Н.Н. Лазарева и др. доказано [24], что люцерна изменчивая Пастбищная 88 на хорошо окультуренной дерново-подзолистой почве способна сохранять продуктивное долголетие в течение 12 лет, обеспечивая при двукратном скашивании урожайность в одновидовых посевах и травосмесях 6–7 т/га сухого вещества. Продуктивное долголетие клевера лугового не превышает трех лет, поэтому его целесообразно включать в бобово-злако-вые травосмеси как дополнительный компонент с другими бобовыми травами. Злаковый травостой с доминированием костреца безостого при ежегодном внесении N90 на 13–18-й годы пользования превосходит по урожайности бобово-злаковые травостои.

В исследованиях ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса экспериментально обоснованы перспективные бобово-зла-ковые травосмеси для ЦРНЗ РФ на основе райграса пастбищного и фестулолиума в сочетании с клевером ползучим, обеспечивающие производство 6,8–7,1 тыс. корм. ед./га с низкой себестоимостью (200–204 руб./100 корм. ед.) и накопление 97–100 кг/га биологического азота в среднем за семь лет пользования [25].

Изучение особенностей формирования кормовой, белковой и энергетической продуктивности трехкомпонентных травосмесей, основу которых составили сорта клевера лугового Марс, Дымковский, Витязь, клевера гибридного Йыгева и люцерны изменчивой Находка, а также злаковые травы тимофеевка луговая ВИК 9, овсяница луговая Сахаровская, ежа сборная Хлыновская и фестулолиум ВИК 90 показали, что они обеспечивают высокий выход кормовых единиц (4,6–7,5 тыс./га) и обменной энергии (10,4 МДж/га). Использование двух видов бобовых трав и третьего злакового компонента в многовидовых смесях снижало их потребность в азоте, повышало кормовую ценность, улучшало направленность процессов брожения в силосе.

Представленные данные показывают, что продуктивность смешанных посевов клевера и люцерны изменчивой со злаковыми травами не ниже, а иногда и выше, чем одновидовых посевов. Компонентами таких смесей могут быть не только традиционные тимофеевка и овсяница, но также фестулолиум и райграсы. В отличие от теплолюбивого райграса, для суровых условий Верхневолжья значительный интерес представляют смешанные посевы зимостойкого фестулолиума с такими бобовыми травами как клевер луговой и люцерна изменчивая, позволяющие получить сбалансированные корма высокого качества и улучшить плодородие почвы.

Но в Ивановской области характер формирования урожая в смешанных посевах, особенности годовых изменений состава и структуры поливидовых посевов, их продуктивное долголетие, в том числе и новой кормовой культуры фестулолиум, качество получаемой зеленой массы изучены недостаточно, что и послужило основанием для проведения исследований.

Цель исследований — изучить изменения состава и структуры травостоев в поливидовых посевах по годам пользования, их продуктивное долголетие, урожайность и качество различных смесей.

Материалы и методы исследований. Полевые опыты проводили на стационаре отдела кормопроизводства Ивановского НИИСХ на дерново-подзоли-стой легкосуглинистой почве, в пахотном слое которой содержание органического вещества составляло 1,9%, подвижного фосфора и обменного калия — 240 и 175 мг/кг почвы соответственно. Реакция почвенного раствора была слабокислой (pHсол. 5,5).

Закладка полевого опыта была проведена в 2015 г. Площадь делянки — 30 м2. Повторность трехкратная. Размещение вариантов опыта систематическое. Варианты трав изучали на двух фонах минерального питания: контроль (без удобрений) и N30Р60K90. Фосфорно-калийные удобрения вносили единожды перед закладкой опыта, азотные подкормки — ежегодно в начале вегетации только под первый укос, известкование не проводили.

Многолетние травы сеяли беспокровно, рядовым способом, в сроки посева ранних яровых культур. Полная норма высева клевера лугового сорта Дымковский составила 8,0 млн/га всхожих семян, люцерны изменчивой сорта Вега 87 — 8,0, овсяницы луговой сорта Краснопоймская 92 — 12,0, тимофеевки луговой сорта ВИК 9 — 10,0, райграса многоукосного сорта Витязь — 7,0, фестулолиума сорта ВИК 90 — 6,0 млн/га всхожих семян. Норма высева компонентов в бобово-злаковых травосмесях составляла 50% от полной нормы высева трав в одновидовых посевах. Подробная схема опытов представлена в таблице 1. Многолетние травы в течение вегетации скашивали два раза. Первый укос бобовых и смешанных посевов проводили в фазу бутонизации бобовых трав, злаковых — колошения – начало цветения. Второй — за 35 дней до наступления устойчивых заморозков по мере формирования укосной спелости. В исследованиях использовали методики Б.А. Доспехова (1985) и ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1987). Зоотехнический анализ проб проводили по ГОСТ 31675-2012, 13496.4-93, 13496.15-97, 26226-95, 27978-88, 51038-97. Содержание переваримого протеина определяли с учетом коэффициента переваримости сырого протеина, БЭВ и кормовые единицы — расчетным путем. Погодные условия в годы проведения исследований складывались по-разному: 2015 г. оказался очень контрастным — от значительного избытка влаги в конце июня и начале июля, до ее недостатка в первой–второй декадах июня и в августе, 2016 г. в целом был благоприятным, 2017 — прохладным и дождливым, 2018 г. характеризовался повышенным температурным режимом на фоне недостаточного количества осадков, за исключением июля и сентября, а в 2019 г. первый укос формировался при высокой среднесуточной температуре мая и июня (на 3,3 и 1,8 ºС выше среднемноголетней) и нехватке осадков в мае (на 20,2 мм меньше среднемноголетней), а второй — в условиях нехватки тепла и избытка осадков, особенно в июле.

Результаты исследований и их обсуждение. Большое значение при создании надежной и прочной кормовой базы имеет знание характера изменения состава и структуры компонентов в смешанных посевах, их взаимное влияние друг на друга, продуктивное долголетие. С учетом такого изучения можно конструировать долголетние травостои на дерново-подзолистых почвах, способные формировать высокие урожаи полноценной кормовой массы. Особенно перспективно изучение видового состава поливидовых посевов, характер взаимодействия компонентов на наших почвах с учетом их низкого потенциального плодородия и не очень благоприятных агрохимических и физических свойств.

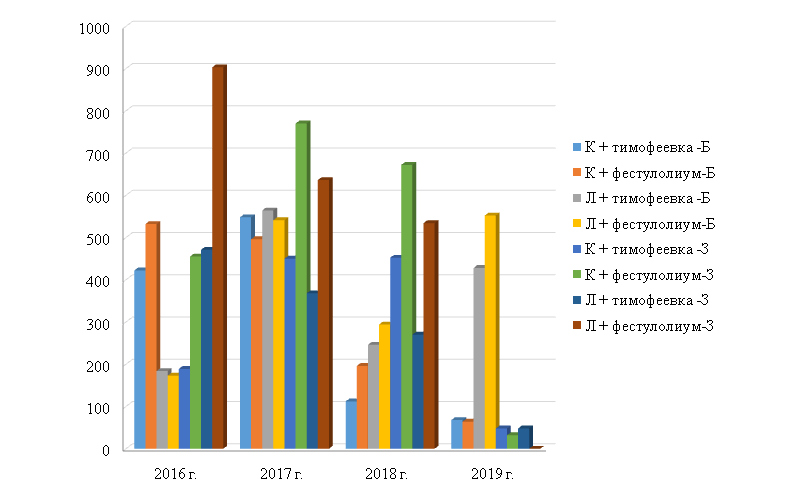

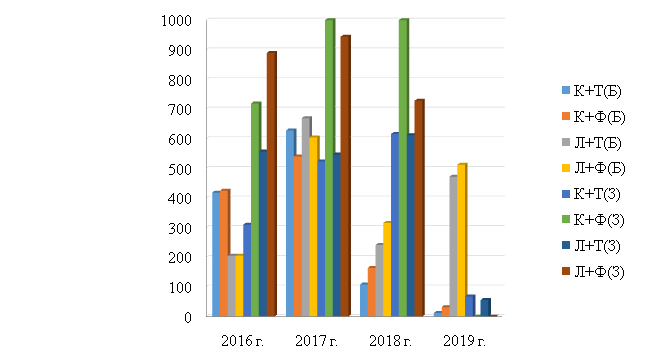

В четырехлетних исследованиях на стационаре института изучена динамика изменения плотности травостоя, ботанический состав, характер формирования урожая, качество кормовой массы. Установлено, что наивысшая плотность травостоя клевера отмечена на второй год хозяйственного использования — 490 шт. стеблей на 1 м2 на контроле и 536 шт. — на фоне минерального питания в среднем в смешанных посевах с его участием, затем его плотность резко снижается (табл. 1, 2; рис. 1, 2). У люцерны изменчивой наблюдали иные закономерности. На второй год пользования плотность составила: на контроле 553, на фоне минерального питания — 641 стеблей/м2, на четвертый год она снизилась незначительно: на 15% (470 стеблей/м2) и 16,7% (534) соответственно. Выраженное снижение ее густоты в 2018 г. связано с неблагоприятными погодными условиями периода вегетации, когда наблюдалась повышенная температура при недостаточном количестве осадков, а в 2019 г. ее густота почти восстановилась, в отличие от клевера.

Резкое снижение плотности травостоев на обоих фонах происходит почти у всех злаковых культур на четвертый год хозяйственного пользования, наиболее заметно у райграса и фестулолиума, у которых остались единичные растения.

Улучшение условий минерального питания значительно увеличило плотность стеблестоя злаковых трав, наиболее существенно у райграса (на 52–111%) и тимофеевки (на 31–70%) в среднем по годам.

У фестулолиума и овсяницы изменения были менее значительными — количество стеблей возросло у овсяницы на 24–38%, у фестулолиума на 18–39%.

1. Динамика плотности травостоя смешанных посевов, шт. стеблей/м2, контроль

|

Вариант опыта |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

||||||||

|

Всего |

Бобовые |

Злаковые |

Всего |

Бобовые |

Злаковые |

Всего |

Бобовые |

Злаковые |

Всего |

Бобовые |

Злаковые |

|

|

К + Т |

611 |

422 |

189 |

998 |

548 |

450 |

564 |

112 |

452 |

116 |

68 |

48 |

|

К + О |

1128 |

567 |

561 |

1394 |

378 |

982 |

1110 |

186 |

924 |

448 |

80 |

368 |

|

К + Р |

979 |

564 |

415 |

981 |

538 |

418 |

620 |

234 |

386 |

80 |

80 |

— |

|

К + Ф |

987 |

532 |

455 |

1310 |

496 |

770 |

868 |

196 |

672 |

96 |

64 |

32 |

|

Л + Т |

655 |

184 |

471 |

932 |

564 |

368 |

516 |

246 |

270 |

476 |

428 |

48 |

|

Л + О |

1015 |

167 |

848 |

1087 |

537 |

575 |

956 |

428 |

528 |

372 |

228 |

144 |

|

Л + Р |

848 |

179 |

669 |

945 |

568 |

377 |

654 |

276 |

378 |

480 |

480 |

— |

|

Л + Ф |

1076 |

173 |

903 |

1177 |

541 |

636 |

828 |

294 |

534 |

552 |

552 |

— |

Примечание. К — клевер, Л — люцерна, Т — тимофеевка, О — овсяница, Р — райграс, Ф — фестулолиум.

Рис. 1. Плотность травостоев, контроль

2. Динамика плотности травостоя смешанных посевов, шт. стеблей/м2, NPK

|

Вариант опыта |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

||||||||

|

Всего |

Бобовые |

Злаковые |

Всего |

Бобовые |

Злаковые |

Всего |

Бобовые |

Злаковые |

Всего |

Бобовые |

Злаковые |

|

|

К + Т |

728 |

418 |

310 |

1151 |

628 |

523 |

724 |

108 |

616 |

80 |

12 |

68 |

|

К + О |

1066 |

435 |

631 |

1578 |

412 |

1200 |

1030 |

102 |

928 |

184 |

20 |

164 |

|

К + Р |

972 |

415 |

557 |

1248 |

563 |

710 |

994 |

170 |

824 |

72 |

40 |

32 |

|

К + Ф |

1144 |

425 |

719 |

1510 |

540 |

1014 |

1170 |

164 |

1006 |

32 |

32 |

— |

|

Л + Т |

762 |

205 |

557 |

1216 |

669 |

547 |

880 |

268 |

612 |

528 |

472 |

56 |

|

Л + О |

1313 |

192 |

1121 |

1692 |

582 |

1110 |

1312 |

242 |

1070 |

728 |

372 |

356 |

|

Л + Р |

1148 |

225 |

923 |

1214 |

710 |

504 |

1222 |

430 |

792 |

368 |

368 |

— |

|

Л + Ф |

1094 |

205 |

889 |

1548 |

604 |

944 |

1044 |

316 |

728 |

512 |

512 |

— |

Примечание. К — клевер, Л — люцерна, Т — тимофеевка, О — овсяница, Р — райграс, Ф — фестулолиум.

Рис. 2. Плотность травостоя, NPK

Наблюдения за ботаническим составом смешанных посевов показали, что максимальная доля клевера отмечена в первый год хозяйственного пользования — 75,1% в среднем по вариантам на контроле и 63,1% на фоне минерального питания (табл. 3, 4), затем по годам она снижалась и к четвертому году составила соответственно 26 и 15%.

У люцерны изменчивой, напротив, удельный вес увеличился с 43% на контроле и 35,2% на фоне минерального питания в первый год пользования до 85,5 и 80,5% соответственно к четвертому году.

Значительного влияния минерального удобрения на ботанический состав бобовых трав не отмечено.

3. Ботанический состав смешанных травостоев, %, контроль

|

Вариант опыта |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

||||||||

|

Бобовые |

Злаковые |

Разнотравье |

Бобовые |

Злаковые |

Разнотравье |

Бобовые |

Злаковые |

Разнотравье |

Бобовые |

Злаковые |

Разнотравье |

|

|

К + Т |

81,2 |

17,9 |

0,9 |

62,2 |

32,7 |

5,1 |

36 |

45 |

19 |

24 |

17 |

59 |

|

К + О |

70,9 |

28,0 |

1,1 |

45,1 |

52,4 |

2,5 |

38 |

54 |

8 |

23 |

60 |

17 |

|

К + Р |

76,6 |

22,5 |

0,9 |

68,1 |

23,0 |

8,9 |

55 |

24 |

21 |

34 |

– |

66 |

|

К + Ф |

71,8 |

27,8 |

0,4 |

56,9 |

40,5 |

2,6 |

40 |

50 |

10 |

23 |

14 |

63 |

|

Л + Т |

45,9 |

51,7 |

2,4 |

62,6 |

32,5 |

4,9 |

53 |

39 |

8 |

82 |

13 |

5 |

|

Л + О |

38,1 |

58,8 |

3,1 |

57,1 |

36,4 |

6,5 |

62 |

34 |

4 |

76 |

7 |

17 |

|

Л + Р |

44,9 |

54,3 |

0,8 |

67,5 |

22,4 |

10,1 |

62 |

22 |

16 |

88 |

– |

12 |

|

Л + Ф |

34,8 |

62,5 |

2,7 |

57,8 |

37,4 |

4,8 |

57 |

30 |

13 |

96 |

– |

4 |

Примечание.

К — клевер, Л — люцерна, Т — тимофеевка, О — овсяница, Р — райграс, Ф — фестулолиум.

4. Ботанический состав смешанных травостоев, %, NPK

|

Вариант опыта |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

||||||||

|

Бобовые |

Злаковые |

Разнотравье |

Бобовые |

Злаковые |

Разнотравье |

Бобовые |

Злаковые |

Разнотравье |

Бобовые |

Злаковые |

Разнотравье |

|

|

К + Т |

71,0 |

28,1 |

0,9 |

62,7 |

33,3 |

4,0 |

25 |

62 |

13 |

10 |

24 |

66 |

|

К + О |

60,3 |

39,0 |

0,7 |

44,1 |

54,0 |

1,9 |

23 |

76 |

1 |

15 |

25 |

60 |

|

К + Р |

62,6 |

37,1 |

0,3 |

65,0 |

29,7 |

5,3 |

30 |

56 |

14 |

21 |

20 |

59 |

|

К + Ф |

58,3 |

41,3 |

0,4 |

54,7 |

44,0 |

1,3 |

25 |

52 |

23 |

14 |

— |

86 |

|

Л + Т |

46,5 |

49,9 |

3,6 |

58,9 |

36,6 |

4,5 |

46 |

31 |

23 |

76 |

5 |

19 |

|

Л + О |

26,0 |

70,2 |

3,8 |

46,5 |

48,5 |

5,0 |

27 |

71 |

2 |

71 |

15 |

14 |

|

Л + Р |

32,6 |

65,0 |

2,4 |

69,0 |

22,6 |

8,4 |

71 |

20 |

9 |

82 |

— |

18 |

|

Л + Ф |

35,8 |

60,1 |

4,1 |

54,1 |

41,1 |

4,8 |

66 |

23 |

11 |

93 |

— |

7 |

Примечание.

К — клевер, Л — люцерна, Т — тимофеевка, О — овсяница, Р — райграс, Ф — фестулолиум.

Ботанический состав злаковых трав менялся не только по годам, но и в зависимости от состава травосмеси. В смешанных посевах с клевером, как на контроле, так и на фоне минерального питания, удельный вес злаковых трав возрастал от первого года пользования к третьему, достигнув на третий год максимального значения — 43,3% на контроле и 61,5% на фоне минерального питания в среднем по вариантам, в дальнейшем снижался до 17,2–22,8%. В поливидовых посевах злаковых трав с люцерной максимальная доля злакового компонента отмечена в первый год пользования — 56,8% на контроле и 61,3% на фоне минерального питания, на второй и третий годы наблюдалось снижение участия злаковых трав в структуре посевов до 31,2 и 36,2%, а на четвертый год — до 5%.

Содержание разнотравья в смешанных посевах увеличивалось по мере старения посевов. Так, в смешанных посевах с клевером доля разнотравья увеличилась значительно: с 0,6–0,8% в первый год пользования до 51,3–67,8% на четвертый; с люцерной — менее существенно: с 2,3–3,5% до 9,5–14,5% соответственно в среднем по вариантам. Такая динамика структуры поливидовых посевов во многом объясняется тем, что клевер на третий, тем более на четвертый год сильно выпадет, в отличие от люцерны, посевы которой, наоборот, загущаются, и пустующие площади занимает разнотравье.

Устойчивой закономерности изменения ботанического состава в зависимости от минерального питания не установлено.

Годовые изменения состава травосмесей оказали влияние и на их урожайность и качество (табл. 5, 6).

5. Урожайность и питательная ценность многолетних трав и травосмесей

(2016–2019 гг.), контроль

|

Вариант опыта |

Урожайность зеленой массы, т/га |

Сбор СВ, т/га |

Выход корм. ед., тыс./га |

Сбор переваримого протеина, кг/га |

Переваримого протеина в 1 корм. ед., г |

Сахаропротеиновое отношение |

|

Тимофеевка луговая |

13,1 |

3,59 |

2,66 |

196 |

73,6 |

0,81 |

|

Овсяница луговая |

15,8 |

4,24 |

3,01 |

219 |

72,9 |

1,00 |

|

Райграс многоукосный |

10,9 |

2,75 |

2,37 |

148 |

62,6 |

2,09 |

|

Фестулолиум |

15,1 |

3,60 |

2,98 |

189 |

63,3 |

1,90 |

|

Клевер луговой |

39,3 |

5,34 |

5,07 |

663 |

131 |

0,44 |

|

Люцерна изменчивая |

46,2 |

9,20 |

7,56 |

1321 |

175 |

0,19 |

|

Клевер + тимофеевка |

36,2 |

6,00 |

5,21 |

572 |

109 |

0,48 |

|

Клевер + овсяница |

40,2 |

6,18 |

5,57 |

605 |

109 |

0,56 |

|

Клевер + райграс |

40,0 |

6,02 |

5,56 |

612 |

114 |

0,60 |

|

Клевер + фестулолиум |

40,3 |

6,49 |

5,83 |

654 |

112 |

0,75 |

|

Люцерна + тимофеевка |

39,3 |

8,41 |

6,71 |

984 |

144 |

0,35 |

|

Люцерна + овсяница |

35,8 |

7,78 |

6,04 |

810 |

134 |

0,38 |

|

Люцерна + райграс |

38,4 |

8,14 |

6,73 |

996 |

145 |

0,49 |

|

Люцерна + фестулолиум |

42,9 |

9,29 |

7,65 |

1103 |

140 |

0,57 |

На контроле наиболее высокие показатели продуктивности обеспечили смеси клевера и люцерны с фестулолиумом — соответственно 6,49 и 9,29 т/га сухого вещества, 5,83 и 7,65 тыс./га кормовых единиц, 654 и 1103 кг/га переваримого протеина. Обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином была чуть выше нормы у клевера с фестулолиумом и значительно выше у люцерны с фестулолиумом, тогда как сахаропротеиновое отношение приближалось к норме лишь у клевера с фестулолиумом. Из-за снижения плотности травостоев злаковых культур по мере старения посевов, снижалось сахаропротеиновое отношение. Так, если в 2017 г. сахаропротеиновое отношение в смешанных клеверо-фестулолиумных посевах составило 0,92, т. е. соответствовало норме, то к 2019 г. оно снизилось до 0,59, а в люцерно-фестулолиумных — с 0,68–0,70 до 0,16.

На фоне минерального питания наблюдались аналогичные закономерности, за исключением того, что минеральные удобрения значительно увеличили продуктивность отзывчивых на их внесение злаковых культур, в среднем на 45%. В смешанных бобово-злаковых травосмесях внесение удобрений не оказало существенного влияния на продуктивность, сборы сухого вещества выросли лишь на 16–18%. Сахаропротеиновое отношение находилось в норме только у травосмесей клевера с райграсом и фестулолиумом (0,88 и 0,82). В смешанных посевах с люцерной из-за преобладания в них бобового компонента оно было ниже нормы на 0,21–0,23 пункта.

6. Урожайность и питательная ценность многолетних трав и травосмесей

(2016–2019 гг.), N30P60K90

|

Вариант опыта |

Урожайность зеленой массы, т/га |

Сбор СВ, т/га |

Выход корм. ед., тыс./га |

Сбор переваримого протеина, кг/га |

Переваримого протеина в 1 корм. ед., г |

Сахаропротеиновое отношение |

|

Тимофеевка луговая |

19,8 |

5,42 |

4,23 |

330 |

78,1 |

0,95 |

|

Овсяница луговая |

21,5 |

5,70 |

4,28 |

302 |

70,5 |

1,21 |

|

Райграс многоукосный |

16,4 |

4,13 |

3,72 |

239 |

64,1 |

2,09 |

|

Фестулолиум |

22,9 |

5,46 |

4,64 |

309 |

66,6 |

1,99 |

|

Клевер луговой |

43,4 |

5,69 |

5,52 |

723 |

131 |

0,29 |

|

Люцерна изменчивая |

48,6 |

9,74 |

8,29 |

1428 |

172 |

0,19 |

|

Клевер + тимофеевка |

40,0 |

7,14 |

6,31 |

678 |

102 |

0,64 |

|

Клевер + овсяница |

39,7 |

7,45 |

6,32 |

621 |

94 |

0,78 |

|

Клевер + райграс |

39,8 |

7,01 |

6,58 |

665 |

101 |

0,88 |

|

Клевер + фестулолиум |

43,5 |

7,60 |

6,94 |

690 |

106 |

0,82 |

|

Люцерна + тимофеевка |

43,8 |

9,47 |

7,86 |

1120 |

141 |

0,35 |

|

Люцерна + овсяница |

46,7 |

9,90 |

7,91 |

956 |

121 |

0,56 |

|

Люцерна + райграс |

46,7 |

9,61 |

8,29 |

1177 |

141 |

0,59 |

|

Люцерна + фестулолиум |

47,9 |

9,89 |

8,73 |

1160 |

132 |

0,57 |

Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что наивысшая плотность травостоя клевера наблюдается на второй год хозяйственного использования — 490 шт. стеблей/м2 на контроле и 536 — на фоне минерального питания в среднем в смешанных посевах с его участием, затем его плотность резко снижается, а у люцерны изменчивой во все годы наблюдений плотность оставалась высокой. У злаковых трав резкое снижение плотности происходит на обоих фонах на четвертый год хозяйственного использования, наиболее заметно у райграса и фестулолиума, у которых остаются единичные растения, минеральные удобрения увеличивают плотность их травостоя от 31 до 111%.

При изучении ботанического состава смешанных посевов с клевером установлено, что его доля в посевах снижается от первого года пользования к четвертому от 63,1–75,1% до 15–26%, а у люцерны изменчивой, напротив, увеличивается с 35,2–43,0% до 80,5–85,5%.

Ботанический состав злаковых трав менялся по годам и в зависимости от состава травосмеси. В смешанных посевах с клевером удельный вес их возрастал от первого года пользования к третьему до 43,3% на контроле и 61,5% на фоне минерального питания, в дальнейшем снижался до 17,2–22,8%, а с люцерной снижался с 56,8% на контроле и 61,3% на фоне минерального питания до 31,2 и 36,2% на второй и третий год и до 5% на четвертый. В целом, содержание разнотравья в смешанных посевах увеличивалось по мере их старения.

Наиболее высокие показатели продуктивности обеспечивают смеси клевера и люцерны с фестулолиумом — соответственно 6,49 и 9,29 т/га сухого вещества, 5,83 и 7,65 тыс./га кормовых единиц, 654 и 1103 кг/га переваримого протеина на контроле и 7,6, 6,94, 690 и 9,89, 8,73, 1160 соответственно на фоне минерального питания. Обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином в смеси с клевером соответствовала норме — 106–112 г, а с люцерной была значительно выше ее — 132–140 г.

По мере старения посевов, из-за снижения плотности травостоев злаковых культур и увеличения доли бобовых, особенно в вариантах с люцерной, снижалось сахаропротеиновое отношение. В смешанных посевах, на контроле, близким к норме было сахаропротеиновое отношение у клевера с фестулолиумом — 0,75, на фоне минерального питания — у клевера с фестулолиумом и райграсом — 0,82 и 0,88 соответственно.

1. Bobylev V.S. Faktory, vliyayuschie na podbor komponentov travosmesi mnogoletnih trav // Vestnik Kurskoy GSHA. - 2012. - № 9. - S. 41-42.

2. Kramarenko M.V. Vliyanie dinamiki soderzhaniya bobovyh trav v urozhaynoy masse na produktivnost' mnogoletnih bobovo-zlakovyh travosmesey dlitel'nogo ispol'zovaniya // Izvestiya Orenburgskogo GAU. - 2015. - 3 (53). - S. 61-62.

3. D'yachenko V.V., Dronov A.V., D'yachenko O.V. Vysokourozhaynye bobovo-myatlikovye travosmesi dlya agroklimaticheskih usloviy yugo-zapadnoy chasti Central'nogo regiona // Zemledelie. - 2016. - № 7. - S. 31-35.

4. Hramoy V.K., Ivasyuk E.V. Produktivnost' lyucerny izmenchivoy v chistom vide i smeshannyh posevah pri dvuh- i trehukosnom ispol'zovanii // Kormoproizvodstvo. - 2013. - № 3. - S. 14-15.

5. Golovnya A.I., Razumeyko N.I. Sravnitel'naya kormovaya produktivnost' bobovyh trav i ih smesey so zlakovymi v eksperimental'nyh pogodnyh usloviyah // Kormoproizvodstvo. - 2012. - № 4. - S. 10-12.

6. Shapovalov V.F., Belous N.M., Malyavko G.P., Harkevich L.P., Merkelov O.A. Produktivnost' odnovidovyh i smeshannyh posevov mnogoletnih trav, vozdelyvaemyh v usloviyah radioaktivnogo zagryazneniya // Kormoproizvodstvo. - 2015. - № 5. - S. 17

7. Toygil'din A.L., Solnceva O.V., Toygil'dina I.A. Modeli smeshannyh posevov mnogoletnih trav dlya lesostepi Povolzh'ya // Vestnik Ul'yanovskoy GSHA. - 2015. - № 4 (32). - S. 52-57.

8. Varlamov V.A. Agrobiologicheskoe obosnovanie formirovaniya vysokoproduktivnyh smeshannyh agrofitocenozov mnogoletnih i odnoletnih kormovyh kul'tur v lesostepi Srednego Povolzh'ya : monografiya. - Penza, 2008. - 226 s.

9. Posypanov G.S. Biologicheskiy azot. Problemy ekologii i rastitel'nogo belka : monografiya. - M. : INFRA-M, 2017. - 251 s.

10. Kovalev Yu.N. Kormoproizvodstvo. - M. : Izdatel'skiy centr «Akademiya», 2004. - 240 s.

11. Kohoutek A., Odstrcilova V., Komarek P., Nerusil P. Persistence and production ability of Dactylis glomerata L., Dactylis polygama Horvat, Festuca arundinacea L. and genus hybrids in 1986-2003 // Grassland Science in Europe. - 2004. - № 9. - R. 422-424.

12. Muhina N.A., Shutova Z.P., Kirillov Yu.I. Kormovaya baza Nechernozem'ya. - L. : Kolos, Leningr. otd. - 1980. - 248 s.

13. Lazarev N.N., Kurenkova E.M., Sadovskiy A.N. Urozhaynost' lyucerno-timofeechnyh travosmesey v zavisimosti ot sposobov obrabotki pochvy, izvestkovaniya i kratnosti skashivaniya // Kormoproizvodstvo. - 2011. - № 3. - S. 16-18.

14. Shaykova T.V., Baeva V.S., Rogozina N.S. Bobovo-zlakovye travosmesi s uchastiem festuloliuma // Izvestiya Velikolukskoy GSHA. - 2016. - № 4. - S. 25-28.

15. Tyapugin E.A., Konovalova N.Yu., Kalabashin P.N., Konovalova S.S. Produktivnost' festuloliuma v chistyh i smeshannyh posevah v usloviyah Evropeyskogo Severa Rossii // Dostizheniya nauki i tehniki APK. - 2017. - № 5. - S. 24-27.

16. Figurin V.A., Kislicyna A.P. Produktivnost' i pitatel'naya cennost' travosmesey festuloliuma s raznopospevayuschimi sortami klevera lugovogo // Kormoproizvodstvo. - 2019. - № 5. - S. 18-22.

17. Konovalova N.Yu., Konovalova S.S. Vozdelyvanie bobovo-zlakovyh travosmesey v usloviyah Evropeyskogo Severa Rossii // Molochnohozyaystvennyy vestnik. - 2015. - № 3. - S. 66-73.

18. Gasiev V.I. Sravnitel'naya ocenka produktivnyh posevov mnogoletnih trav v predgornoy zone RSO Alaniya // Nauchnaya zhizn'. - 2018. - № 12. - S. 58-62.

19. Magomedov K.G., Berbekova N.V. Smeshannyy posev i produktivnost' mnogoletnih trav // Agrarnyy vestnik Urala. - 2013. - № 12 (118). - S. 10-14.

20. Demidas' G.I., Kovalenko V.P., Demcyura Yu.V. Formirovanie listovogo apparata lyucernoy posevnoy i bobovo-zlakovymi agrofitocenozami v zavisimosti ot ih sostava i urovnya mineral'nogo udobreniya v Lesostepi Ukrainy // Agrarnyy vestnik Urala. - 2014. - № 2 (120). - S. 8-12.

21. Baykalova L.P., Krivonogova D.V., Mashanov A.I. Vliyanie vidovogo sostava mnogoletnih trav na otavnost' senokosnyh travosmesey // Dostizheniya nauki i tehniki APK. - 2017. - № 11. -S. 22-25.

22. Kononchuk V.V., Shtyrhunov V.D., Blagoveschenskiy G.V., Timoshenko S.M., Nazarova T.O., Sobolev S.V. Urozhaynost', azotfiksiruyuschaya sposobnost' mnogoletnih trav razlichnogo vidovogo sostava i postuplenie simbioticheski svyazannogo azota v malyy biologicheskiy krugovorot v Central'nom Nechernozem'e // Agrohimiya. - 2019. - № 1. - S. 48-57.

23. Sabitov G.A., Mazurovskaya D.E., Kosourov D.A., Ivanova S.A Produktivnost' mnogokomponentnyh travostoev pri dlitel'nom ispol'zovanii // Vestnik APK Verhnevolzh'ya. - 2015. -№ 4. - S. 26-8.

24. Lazarev N.N., Merzlaya G.E., Starodubceva A.M. Produktivnoe dolgoletie zlakovyh i bobovyh trav v zavisimosti ot kratnosti skashivaniya i udobreniya // Plodorodie. - 2017. - № 3 (96). - S. 13-15.

25. Provornaya E.E., Sedova E.G. Perspektivnye klevero-raygrasovye travostoi dlya pastbisch // Mnogofunkcional'noe adaptivnoe kormoproizvodstvo : sb. trudov mezhdunar. nauch.-prakt. konf. - M., 2011. - S. 76-83.

26. Dospehov B.A. Metodika polevogo opyta. - M., 1985. - 351 s.

27. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu polevyh opytov s kormovymi kul'turami. - 2-e izd. - M. : VNII kormov im. V.R. Vil'yamsa, 1987. - 197 s.