Россия

Россия

Гетерогенные посевы намного больше приближены к естественным биоценозам по сравнению с одновидовыми. При определенных условиях в смешанных ценозах между растениями наблюдаются конкурентные отношения. Взаимоотношения основаны на прямой конкуренции за основные факторы жизни с помощью физико-механических и биохимических воздействий. Однако совместное произрастание растений вызывает не только отрицательное взаимовлияние, но зачастую оказывает и положительное действие на компоненты ценоза. При подборе компонентов для смешанных посевов следует учитывать принцип комплементарности культур, способных взаимодополнять друг друга, чтобы избежать напряженности в агроценозе. Люпин, как ни одна другая зернобобовая культура, проявляет свой биологический потенциал в совместных ценозах и является биологическим фактором по мобилизации и использованию солнечной энергии и других природных ресурсов. В проводимых исследованиях определяли характер взаимоотношений между компонентами смешанных посевов люпина узколистного СН-78-07 (по средней урожайности за три года) и люпина белого Алый парус (данные 2018 г.) с овсом Памяти Балавина и суданской травой Кинельская 100. Изучали их конкурентную способность и степень агрессивности. Для оценки взаимоотношений использовали коэффициент агрессивности и коэффициент конкурентоспособности. Показано усиление биологического фактора в смешанных ценозах посредством использования зерновыми культурами люпина как азотфиксирующего и средоулучшающего компонента.

смешанные посевы, люпин, овес, суданская трава, биологический фактор, коэффициент агрессивности, коэффициент конкурентоспособности

Введение. Внедрение в сельскохозяйственное производство смешанных посевов является одним из эффективных путей управления количеством и качеством растительной продукции посредством повышения устойчивости к стрессовым факторам и более полной реализации продукционного потенциала фитокомпонентов. Гетерогенные посевы намного больше приближены к естественным биоценозам по сравнению с одновидовыми.

Формирование фитоценоза из растений с различными биологическими ритмами позволяет полно и экономно использовать важнейшие факторы жизнедеятельности (свет, влагу, элементы питания). Кроме того, следует учитывать разновременность прохождения фаз развития культур в смешанных посевах и темп линейного роста, что дает возможность создания многоярусных агроценозов с более высокой способностью рационального использования трофических факторов и позволяет избежать обострения в конкурентной борьбе между ними [1].

Ряд исследователей [2; 3; 4] рассматривают конкурентную борьбу как основной тип взаимоотношений между компонентами ценозов. При определенных условиях в смешанных ценозах между растениями наблюдаются конкурентные отношения. Так, при значительном повышении азотного питания активно развивающийся злаковый компонент может угнетать бобовые, в результате чего снижается сбор протеина [5]. Кроме того, люпино-злаковые агроценозы повышенной плотности обладают высокой конкурентной способностью к сегетальным растениям, в результате чего наблюдается их фитоценотическое подавление [6; 7].

Однако совместное произрастание растений вызывает не только отрицательное взаимовлияние, но зачастую оказывает и положительное действие на компоненты ценоза [1]. Биологическим воздействием корневых систем одних видов растений можно создавать благоприятные условия для развития подземных органов других растений [8].

Как правило, взаимоотношения основаны на прямой конкуренции за основные факторы жизни с помощью физико-механических и биохимических воздействий, называемых аллелопатией. Аллелопатические взаимодействия проявляются в том, что соединения, выделяемые в окружающую среду растениями одного вида, подавляют или стимулируют растения других видов. Преобладающая форма взаимодействия между культурными растениями — непаразитическая. При подборе компонентов для смешанных посевов следует учитывать принцип комплементарности культур, способных взаимно дополнять друг друга, чтобы избежать напряженности в агроценозе. Такие смеси в своей основе имеют как биологические, так и практические преимущества.

Большим потенциалом увеличения производства зернофуража и травянистых кормов обладают смеси бобовых и зерновых культур. Так, по данным литературы [3], при смешанном выращивании люпина и зерновых культур содержание биологического азота в зерне ячменя и яровой пшеницы повышалось на 2,4–3,1% без внесения минеральных удобрений. Выход белка в урожае зерносмеси с единицы площади по сравнению со средней суммой выхода белка в урожае зерна одновидовых посевов люпина и злаковых культур возрос на 34–62%. В условиях лесостепи и степи повышение сбора протеина в урожае смешанных посевов с включением бобового компонента составляет 25–30% [5].

Эффективным бобовым компонентом для смешанных посевов является кормовой люпин с мощной, глубоко проникающей в почву корневой системой, который обладает способностью накапливать большое количество симбиотического азота, а также усваивать труднодоступные соединения фосфора и калия, формировать высокопитательный урожай [9]. Включая в ценоз с люпином такие культуры как овес, пшеница, кукуруза, рапс, суданская трава, можно существенно увеличить производство высококачественных кормов разного назначения за счет принципа комплементарности культур.

К усилению биологического фактора за счет использования в ценозах люпина можно отнести и высокий стартовый ритм ростовых процессов культуры-компонента, в результате чего происходит фитоценотическое подавление роста сорных растений, повышается экологическая устойчивость ценоза. Смешанные люпино-злаковые посевы позволяют не только увеличить выход продукции с гектара пашни, повысить качество зеленых кормов, силоса и зерносенажа, но и открывают возможность создания стабильно продуктивных агрофитоценозов за счет активизации механизмов биоценотической саморегуляции.

Культурные растения различаются по своей конкурентоспособности. В исследованиях смешанных посевов для оценки взаимоотношений растений в ценозе часто используют такие показатели, как коэффициент агрессивности (CA) и коэффициент конкурентоспособности (CR) [10].

Материал и методы. Исследования проводились на опытных полях ВНИИ люпина – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» на серой лесной почве в 2016–2018 гг. В работе использованы общепринятые методики по проведению полевых опытов с кормовыми культурами и биоэнергетической оценке продукции растениеводства [11]. Объектом исследований являлись люпин узколистный СН-78-07 и люпин белый сорта Алый парус, овес Памяти Балавина и суданская трава Кинельская 100, возделываемые в чистом посеве и в смеси как белого, так и узколистного люпина с овсом и суданской травой. Учет урожая зеленой массы на силос и зерносенаж проводили с пяти делянок площадью по 1 м2 каждая.

Определяли характер взаимоотношений между компонентами ценозов в процессе формирования урожайности. Изучали конкурентную способность компонентов в смешанных ценозах и степень их агрессивности [10].

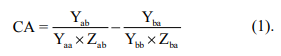

Коэффициент агрессивности (СА) рассчитывался по формуле 1:

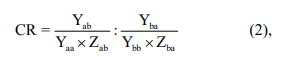

Также был определен коэффициент конкурентоспособности (CR) для полной интерпретации полученных данных по формуле 2:

где Yab – урожайность люпина в смеси, т/га;

Yaa – урожайность люпина в одновидовом посеве, т/га;

Yba – урожайность злакового компонента в смеси, т/га;

Ybb – урожайность злакового компонента в одновидовом посеве, т/га;

Zab – доля от полной нормы люпина в смеси при посеве;

Zba – доля от полной нормы злакового компонента при посеве.

Рассчитывали агрессивность и конкурентоспособность люпина по отношению к злаковым культурам-компонентам в смешанном ценозе.

Результаты исследований и их обсуждение. Люпин, как ни одна другая зернобобовая культура, проявляет свой биологический потенциал в совместных ценозах и является биологическим фактором по мобилизации и использованию солнечной энергии и других природных ресурсов. Его корневые выделения стимулируют поглощение злаковым компонентом в смешанном агроценозе макро- и микроэлементов, что дает возможность последнему лучше куститься, интенсивнее расти, иметь большую облиственность.

В проводимом эксперименте с целью изучения характера взаимоотношений между культурами-компонентами в смешанном ценозе определяли расчетным путем их коэффициенты агрессивности и конкурентоспособности. Культура считается более агрессивной по сравнению со смесевым компонентом при положительных значениях коэффициента агрессивности и более конкурентоспособной при значениях коэффициента конкурентоспособности, превышающих единицу [10]. Данные расчетов представлены в таблице.

Таблица. Коэффициенты агрессивности и конкурентоспособности культур,

возделываемых в смеси (по данным 2016–2018 гг.)

|

Вид корма |

Вариант |

Норма высева, млн шт. всхожих семян/га |

Коэффициент агрессивности (СА) люпина |

Коэффициент конкурентоспособности (CR) люпина |

|

Смеси с люпином узколистным (2016–2017 гг.) |

||||

|

Силос |

Люпин + овес |

0,96 + 1,00 |

–2,55 |

0,14 |

|

0,78 + 1,75 |

–2,04 |

0,23 |

||

|

0,60 + 2,50 |

–1,94 |

0,20 |

||

|

Люпин + суданская трава |

0,96 + 0,50 |

–1,44 |

0,23 |

|

|

0,78 + 0,88 |

–0,90 |

0,36 |

||

|

0,60 + 1,25 |

–0,95 |

0,43 |

||

|

Зерносенаж |

Люпин + овес |

0,96 + 1,00 |

–3,04 |

0,13 |

|

0,78 + 1,75 |

–1,95 |

0,25 |

||

|

0,60 + 2,50 |

–1,84 |

0,17 |

||

|

Люпин + суданская трава |

0,96 + 0,50 |

–2,06 |

0,16 |

|

|

0,78 + 0,88 |

–1,14 |

0,34 |

||

|

0,60 + 1,25 |

–1,22 |

0,11 |

||

|

Смеси с люпином белым (2018 г.) |

||||

|

Силос (1-й срок сева) |

Люпин + овес |

1,0 + 2,50 |

–0,56 |

0,54 |

|

Люпин + суданская трава |

1,0 + 1,25 |

–0,42 |

0,70 |

|

|

Силос (2-й срок сева) |

Люпин + овес |

1,0 + 2,50 |

–0,60 |

0,49 |

|

Люпин + суданская трава |

1,0 + 1,25 |

–1,39 |

0,27 |

|

|

Зерносенаж (1-й срок сева) |

Люпин + овес |

1,0 + 2,50 |

–0,02 |

0,97 |

|

Люпин + суданская трава |

1,0 + 1,25 |

–1,55 |

0,34 |

|

|

Зерносенаж (2-й срок сева) |

Люпин + овес |

1,0 + 2,50 |

0,10 |

1,14 |

|

Люпин + суданская трава |

1,0 + 1,25 |

–0,64 |

0,46 |

|

Оказалось, что в смешанных посевах как узколистного, так и белого видов люпина с овсом и суданской травой зерновой компонент показал агрессивность и конкурентоспособность по отношению к люпину. При этом коэффициент агрессивности злакового компонента при его возделывании в смеси с узколистным люпином был выше, чем при его возделывании с белым люпином.

Коэффициент агрессивности люпина узколистного колебался по вариантам от –1 до –3, за исключением двух вариантов с суданской травой, в которых этот показатель был ниже –1.

У белого люпина коэффициент агрессивности был несколько ниже: от

–1,55 до –0,02.

Показатели конкурентоспособности как узколистного, так и белого видов люпина были меньше единицы — от 0,11 до 0,97, что также свидетельствует о большей конкурентоспособности злакового компонента в смешанном ценозе их с люпином.

Исключение составил только один вариант — смешанный посев люпина белого с овсом, второй срок посева на зерносенаж, где с незначительным преимуществом более агрессивным и конкурентоспособным оказался люпин. Эти показатели будут уточнены в дальнейших исследованиях.

Полученные данные свидетельствуют о роли биологического фактора в смешанных ценозах посредством использования овсом и суданской травой люпина как азотфиксирующего и средоулучшающего компонента. Корневые выделения люпина стимулировали поглощение злаковым компонентом в смешанном агроценозе макро- и микроэлементов, что дало возможность последнему лучше куститься и интенсивнее расти.

Заключение. В смешанных посевах люпина с овсом и суданской травой зерновой компонент показал агрессивность и конкурентоспособность по отношению к люпину, что свидетельствует о роли биологического фактора в смешанных ценозах посредством использования люпина как азотфиксирующего и средоулучшающего компонента.

1. Марков В.М. Аллелопатия - одна из форм связи между организмами в растительном сообществе (фитоценозе) // Физиолого-биохимические основы взаимного влияния растений в фитоценозе. - М. : Наука, 1966. - С. 33.

2. Образцов А.С. Потенциальная продуктивность культурных растений. - М. : Росинформагротех, 2001. - 504 с.

3. Кононов А.С., Ториков В.Е., Шкотова О.Н. Гетерогенные посевы (экологическое учение о гетерогенных агроценозах как о факторе биологизации земледелия). - СПб : Лань, 2018. - 296 с.

4. Шпаков А.С., Матвеева Н.М., Тарасенко М.И., Рябов Ю.А. Основные принципы и параметры создания агрофитоценозов однолетних трав для полевых и кормовых севооборотов // Адаптивное кормопроизводство: проблемы и решения. - М. : Росинформагротех, 2002. - С. 170-180.

5. Новиков М.Н., Такунов И.П., Слесарева Т.Н., Баринов В.Н. Смешанные посевы с люпином в земледелии Нечерноземной зоны. - М. : Столичная типография, 2008. - 160 с.

6. Купцов Н.С., Такунов И.П. Люпин: генетика, селекция, гетерогенные посевы. - Брянск : Клинцовская городская типография, 2006. - 575 с.

7. Такунов И.П., Слесарева Т.Н. Безгербицидная ресурсосберегающая технология возделывания люпина и злаковых культур в смешанных посевах : научно-практические рекомендации. - Брянск : Читай-город, 2007. - 60 с.

8. Рахтеенко И.Н. Взаимовлияние корневых систем древесных растений в растительных сообществах // Физиолого-биохимические основы взаимного влияния растений в фитоценозе. - М. : Наука, 1966. - С. 187.

9. Такунов И.П. Люпин в земледелии России : монография. - Брянск : Придесенье, 1996. - 372 с.

10. Методическое руководство по исследованию смешанных агрофитоценозов / Н.А. Ламан, В.П. Самсонов, В.Н. Прохоров, К.Г. Шашко, И.Н. Путырский, В.М. Кравченко. - Минск : Навука i тэхнiка, 1996. - 101 с.

11. Методическое пособие по агроэнергетической и экономической оценке технологий и систем кормопроизводства / Б.П. Михайличенко, А.А. Кутузова, Ю.К. Новоселов, А.А. Зотов, В.А. Бондарев [и др.]. - М., 1995. - 174 с.